Ce soir, le sympathique duo abordera le thème du groove qui peut être défini par exemple par une sorte de sortilège qui « fait bouger les corps et met les âmes en transe ».

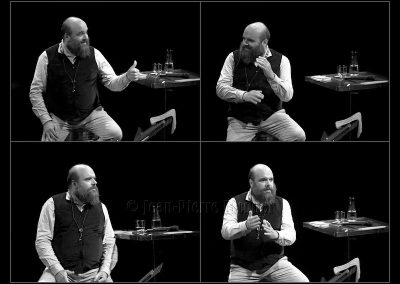

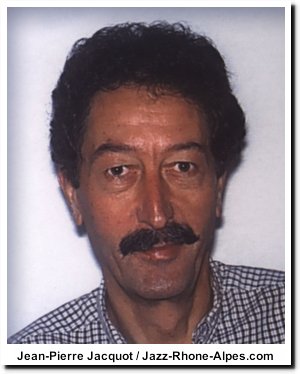

Richard Robert, le maître des lieux, nous accueille pour une « mini conférence ». Avec son humour habituel, il nous exhorte à « lutter contre l’appauvrissement du rythme ». Il nous rappelle que le « groove », sans équivalent dans la langue française nous fait tourner, onduler…

Il nous dit ensuite, après des informations sur la poursuite et la fin des réjouissances de ce cycle, la date du prochain cabinet de curiosité de Raphaël Imbert, le 4 octobre qui sera consacré au lyrisme (Paul Valéry le décrivait comme « le développement d’une exclamation ») et sera accompagné par Célia Kaméni.

Après ce moment positif et ponctué par les éclats de rire des musiciens, charmés, comme le public, par l’érudition de Richard et le traitement habituel qu’il utilise (évocations, jeux de mots,…) le duo s’installe : au piano, Pierre-François Blanchard nous offre I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free de Nina Simone, rejoint par Raphaël et son saxophone avec lequel il émet également quelques onomatopées à l’aide de l’anche du bec.

Raphaël nous éclaire sur l’appartenance du saxophone à la famille des bois car l’anche est en bois et nous précise qu’Adolf Sax a pris la forme du cuivre pour le saxophone mais avec la production du son de la clarinette.

Il nous rappelle que nous avons un problème avec notre corps dans notre société, la peur nous empêchant de nous libérer. En précisant qu’en jazz, on fait ce que l’on veut, les deux musiciens passent au baroque avec un extrait familier, le rondo des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau. Il nous évoque le passé où l’ensemble de la population dansait, comme la bourrée. Il nous joue La bourrée du Diable, voilà le sens du rythme du corps ! Le problème serait notre propre appréhension de notre corps et de le faire bouger. Alors, comment retrouver le sens du groove comme Lully et Rameau ? Rameau avait en son temps assisté à des danses culturelles, il y avait appréhendé la façon dont les chants étaient scandés, avec un accompagnement de percussions et il avait eu un vrai choc. Il composa alors pour clavecin Les sauvages et son côté fier et martial sera un élément essentiel des Indes Galantes.

Même longtemps après le XVIIIème siècle, Nina Simone (dont nous avons entendu un extrait en début de concérence) s’empara de cet élément pour l’interpréter différemment. Raphaël nous parle d’une illusion rythmique comparable à l’illusion d’optique dans son rendu, le mélange nous faisant perdre nos certitudes. Le rythme est donc une mesure du temps dans la musique, la pulsation et le tempo en font un élément sonore de la mélodie.

Après Rameau arrivent le spiritual et le gospel comme le chantait Mahalia Jackson et son I’m on my way ces chants qui célèbrent la rencontre malgré l’interdiction, les origines étant tellement riches : européennes, celtiques, africaines… Ce fameux groove, tortueux comme un rebond qui donne envie de danser ! Quand on définit le groove, qui veut dire sillon, se mélangent le sillon du microssillon tout autant que le sillon du labour.

On arrive alors à la notion de travail en musique où les worksongs étaient utilisés pour surveiller les travailleurs (à l’opposé des chants de marins qui servaient à coordonner le mouvement des rameurs).

Raphaël cite alors Lady Jane des Rolling Stones. D’ailleurs, Mick Jagger la qualifiait d’exemple parfait de chanson baroque (on revient à l’origine). La pulsation, l’appréhension rythmique se retrouvent également dans le puissant Papa was a Rascal de James Booker.

On aura compris que l’on s’approchera aussi des musiques militaires qu’il affectionne (voyez-vous que je ne suis pas la seule !), les légions avaient des cornemuses qui étaient importantes par leur puissance, cette musique faite pour marcher et entraîner les troupes.

Petite formation pour le public présent avec exercices de claquements de doigts et de mains qui aboutissent à la conclusion du pédagogue : lorsque nous assistons à une prestation musicale, les Français que nous sommes se précipitent pour taper dans les mains d’une façon anarchique qui déconcerte souvent les artistes… Raphaël nous donne le truc pour être efficace : taper le premier temps du pied et enchaîner sur le clap des mains. Essayez, vous serez conquis !

Les morceaux sud-africains que l’on connaît comme Mannenberg d’Abdullah Ibrahim, sont la parfaite illustration, avec leurs trois accords qui soulignent le groove, le mélange des rythmes, le tempo et la capacité de durer longtemps. Pour illustrer son propos, il évoque le swing, comparable à de « petits grains de sable » en opposition au groove qui a un aspect plus large, de mélanges… Ecoutez (comme nous ce soir) le fameux Boléro de Ravel qui associe parfaitement le rythme et la durée. Ce boléro qui se transforme subrepticement en Et maintenant de Gilbert Bécaud, chanté avec émotion par Raphaël.

En rappel, après l’évocation du funk, du free-jazz, Raphaël et Pierre-François nous quitteront avec Attica Blues d’Archie Shepp que Raphaël avait accompagné sur scène, à Fourvière en 2012, à l’invitation de Richard Robert, alors programmateur du Festival…

Voilà, après deux heures de concérence, magnifiquement introduite comme toujours par l’érudit et sympathique Richard Robert à l’élocution précise, où le groove nous a accompagné avec deux musiciens d’exception que sont Pierre-François Blanchard et Raphaël Imbert, nous partirons avec une impression de plénitude, de joie, de groove. Quel moment positif ! Vivement le lyrisme d’octobre ! Merci !