Né un 6 juin 1944 — cela ne s’invente pas — le pianiste jamaïcain a aujourd’hui quatre-vingt-un ans et conserve toute sa fougue. Il a développé son propre « D-Day », que l’on peut traduire ici par « jour de sa libération ». C’est un débarquement d’une toute autre nature que celui de 1944, mais tout aussi historique pour les amateurs de swing. Avec son projet « D-Day », Monty Alexander ne se contente pas de souffler ses quatre-vingts bougies en 2024 : il offre une leçon de vitalité magistrale, épaulé par une section rythmique transcendée par le « commandant » : Luke Sellick, Canadien de Winnipeg, à la contrebasse, et le New-Yorkais Jason Brown à la batterie.

La grande salle de Bonlieu, Scène nationale à Annecy, est bondée : il ne reste que quelques places aux extrémités du premier rang ! Près de mille personnes se sont pressées pour voir ou revoir cette légende vivante du jazz. L’équipe du Jazz Club d’Annecy est aux anges.

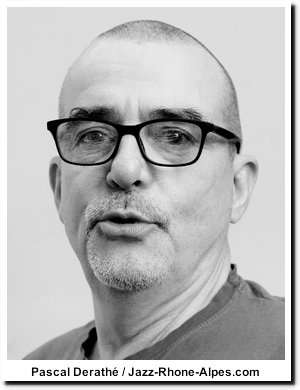

Comme à son habitude, Monty Alexander entre en scène côté cour, arborant sa médaille de l’élégance suspendue à un cordon vert, et prend le temps de saluer un public déjà conquis.

A la manière des vieux maitres, il joue à cour, avec ses partenaires dans le dos (ce qui ne manque pas de surprendre une bonne partie du public qui ne verra que son dos). Mais il passera tout le concert à se tourner vers ses musiciens et eux de ne pas le lâcher des yeux.

Le pianiste, qui rappelle qu’il est jamaïcain, débute par un medley de calypso. Il alterne quelques mesures de morceaux que l’on reconnaît (ou pas) et fait sourire la salle en glissant quelques notes de notre hymne national. Le décor est posé : la classe naturelle du pianiste et la cohésion jubilatoire qui le lie à ses deux partenaires augurent une soirée d’exception.

Après quelques compositions ciselées, dont le sublime I’ll Never Smile Again, tout en rondeur et en swing, arrive le premier reggae de son cru. Puis il lâche les quatre premières notes du thème de La Panthère rose : tout le monde sursaute… mais ce sera tout pour ce morceau.

Il se lève pour indiquer qu’il vient de jouer Compassion du vibraphoniste Milt Jackson, son ami. Puis, il présente une autre de ses compositions, Compound, dédiée aux esclaves jamaïcains qui se sont révoltés contre l’oppresseur anglais.

Changement d’ambiance avec un thème caribéen sur lequel Monty Alexander ne peut s’empêcher de chantonner.

Passage par le classique avec sa version du Concerto d’Aranjuez revisitée à la sauce swing, doublée d’une belle virtuosité, où Luke Sellick prend un solo à l’archet.

On peine à reconnaître No Woman, No Cry tant il se l’est approprié, avant de basculer sans transition sur un medley de morceaux de Bob Marley.

Comme le public est en verve, le trio offre un Day-O.

Et comme il sait tout faire, Monty Alexander enchaîne avec un blues « des familles ».

Une constante de la soirée : l’élégance avec laquelle le trio change de styles — swing, reggae, blues — en quelques notes, l’air de rien. Cela semble trop facile. Ce qui frappe immédiatement les spectateurs, c’est l’alchimie qui lie le « commandant » Alexander à ses deux lieutenants. Loin d’être de simples accompagnateurs, Luke Sellick et Jason Brown forment avec lui un triangle équilatéral d’une solidité à toute épreuve.

À la contrebasse, le Canadien Luke Sellick impressionne par son assise. Point d’ancrage du navire, tout sourire, il offre des lignes rondes et chaleureuses qui permettent au piano de s’envoler. Sa complicité avec le maître est évidente : regards et sourires fusent, témoignant d’un plaisir de jouer qui traverse la salle.

À la batterie, Jason Brown est l’architecte du rythme. Sa frappe, d’une élégance rare, sait chuchoter sur les ballades (comme dans la relecture de I’ll Never Smile Again) avant d’exploser avec une précision chirurgicale lorsque le tempo s’accélère. Brown possède cette double culture indispensable pour suivre Monty Alexander : un pied dans le swing new-yorkais le plus pur, l’autre dans la syncope caribéenne.

Sur Smile, Luke Sellick reprend l’archet. Quelle belle version, tout en sensibilité, avant que le trio ne quitte la scène pour la première fois.

Premier rappel : Monty Alexander revient en 1963, lorsqu’il est repéré à Miami par Frank Sinatra qui lui ouvre les portes de New York. Il joue Strangers in the Night au mélodica, suivi d’un autre tube de « The Voice » : The Lady Is a Tramp.

Second rappel : il nous offre une leçon de vie avec ce conseil de son frère Larry : « Whatever it is, make it funky ». Il chante le refrain, entraîne le public avec lui, et cela se transforme en « Whatever it is, keep it swinging ». Le concert s’achève sur un medley de morceaux swingants, citant When the Saints…

Le public est debout, avec un « big smile » !

Monty Alexander : piano ; Luke Sellick : contrebasse ; Jason Brown : batterie