Blues d’hiver… et varié

De la belle découverte du heavy blue-rock de nos compatriotes The Blue-Footed Boobies avec la voix émerisée de son chanteur Ronan, au retour de Boney Fields et son Chicago blues au groove funky, du Maori Grant Haua qui électrifie encore son blues toujours très pop-rock, à la légende du «British blues boom» Mike Vernon ressuscitant cette période mythique avec ses pistoleros ibériques de Cat Squirrel, le label frenchy Dixiefrog et sa filiale Rock & Hall font carton plein dans cette première sélection de l’année dévolue au blues sous toutes ses latitudes.

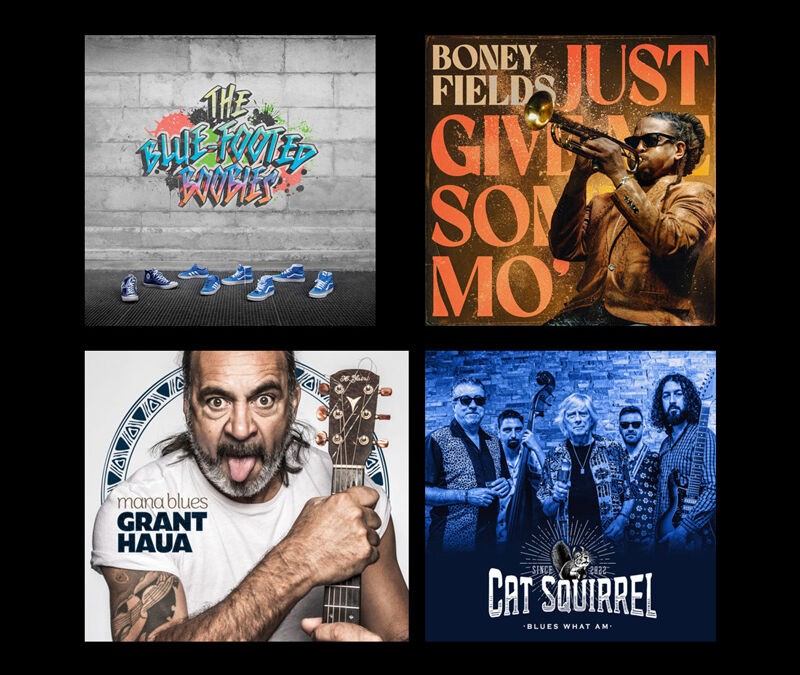

THE BLUE-FOOTED BOOBIES (Rock & Hall / Dixiefrog)

On ne sait pas d’où est originaire ce groupe hexagonal mais voilà une belle découverte par le biais de cet album éponyme signé sur la filiale de Dixiefrog, après un premier disque auto-produit en 2019 pour le groupe qui était encore un duo. Au chanteur-guitariste Ronan (connu comme homme orchestre avec le One Man Band qui a été finaliste de l’International Blues Challenge de Memphis 2019) et à l’harmoniciste Marko Balland (Sansévérino) s’ajoutent désormais une rythmique solide avec le batteur Guillaume Dupré (ex ETHS,fleuron du métal français) et le bassiste multi-cartes Pascal Blanc.

On ne sait pas d’où est originaire ce groupe hexagonal mais voilà une belle découverte par le biais de cet album éponyme signé sur la filiale de Dixiefrog, après un premier disque auto-produit en 2019 pour le groupe qui était encore un duo. Au chanteur-guitariste Ronan (connu comme homme orchestre avec le One Man Band qui a été finaliste de l’International Blues Challenge de Memphis 2019) et à l’harmoniciste Marko Balland (Sansévérino) s’ajoutent désormais une rythmique solide avec le batteur Guillaume Dupré (ex ETHS,fleuron du métal français) et le bassiste multi-cartes Pascal Blanc.

Un quartet de «fous à pieds bleus» qui tire son nom de ces fameux oiseaux des îles Galapagos [NdlR : à ne pas confondre avec le duo américain homonyme, The Blue Footed Boobies Band] symbolisé par les baskets bleues portées par les musiciens en évidence sur la pochette.

Passé le tempo lent et lourd de l’intro où déjà l’harmo est très présent, l’explicite Shake your Booty fait surgir la voix d’outre-tombe du chanteur digne de Captain Beefheart, entre cris, rugissements et rires sardoniques rappelant le démoniaque duo italien Superdownhome de la même écurie. Si le ping-pong rythmique est ultra-classique, le boogie râpeux de Dance with me est du meilleur effet en matière de heavy-blue-rock, entrecoupé de titre où la guitare se fait plus cool comme sur la ballade hypnotique de Love you little Gal. Toujours ancré sur le Mississippi mais sur son versant country avec les résonances du dobro, Poor Mc Kenzie est porté par une grosse basse qui donne le tempo, avant Grey Wolf, ballade folk des montagnes entre Otis Taylor et Neil Young, où l’on s’imagine un feu de camp de trappeurs dans les Rocheuses. Mais c’est vers ZZ Top que lorgne les Blues-Footed Boobies pour leur reprise du This is Hip de John Lee Hooker, bon boogie blues rock aussi court qu’irrésistible. La machine est relancée à plein sur l’excellent Buggy qui suit, heavy southern-blues satanique où rugit le chant caverneux de Ronan sur les riffs de guitare hardcore. Un esprit quasi punk qui donne envie de pogoter énergiquement. Plus pop-rock avec un gimmick de guitare qui imprime direct, Want You maintient la chaleur diffusée par nos quatre barbus tatoués, combo viril sévèrement bur(i)né qui fait encore tomber le guitare-basse-batterie comme du plomb sur le lourd Silence, ici appuyé d’un orgue mystère. Et c’est sans répit que Like Never Before avec son intro foudroyante vient achever le chapitre (et nous avec) par une dernière salve où fonctionne toujours cette fameuse recette entre blues-rock survitaminé et voix émerisée, bien que très (trop) répétitive jusqu’à l’épuisement. Là, c’est même un brin too much…

BONEY FIELDS «Just give me some Mo’» (Rock & Hall / Dixiefrog)

Comme nombre d’artistes qui n’ont pu tourner durant les périodes de confinement, le trompettiste et chanteur a profité de cette parenthèse pour concocter un nouvel album, fruit d’une introspection qui fait de «Just give me some Mo’» son disque sans doute le plus personnel. Comme une biographie intime où le musicien qui entend rester toujours positif laisse parler son âme, et notamment dans les six compos originales qui parsèment cette intense galette comptant par ailleurs cinq reprises. Pour ce faire, celui qui a toujours su bien s’entourer a fait appel à deux orfèvres, le guitariste dakarois Hervé Samb (qui laisse ici le manche à l’excellent Joseph Compagnon) pour se consacrer uniquement à la direction musicale de l’ensemble, et l’historien de la musique afro-américaine Sebastian Danchin (déjà à l’œuvre sur les productions de Jean-jacques Milteau, Mighty Mo Rogers, Little Milton, Toni Green…) pour prendre les manettes de la réalisation. Si leurs échanges fructueux ont mis à jour une parfaite lecture du fameux Chicago Blues dont est issu Boney Fields (désormais parisien), la texture de son septième album fait scintiller l’esprit des grandes formations d’une époque où les cuivres venaient renforcer majestueusement les solos de guitare et autres prouesses vocales des artisans du blues, instillant un groove trépidant qui prend la tonalité du funk.

Comme nombre d’artistes qui n’ont pu tourner durant les périodes de confinement, le trompettiste et chanteur a profité de cette parenthèse pour concocter un nouvel album, fruit d’une introspection qui fait de «Just give me some Mo’» son disque sans doute le plus personnel. Comme une biographie intime où le musicien qui entend rester toujours positif laisse parler son âme, et notamment dans les six compos originales qui parsèment cette intense galette comptant par ailleurs cinq reprises. Pour ce faire, celui qui a toujours su bien s’entourer a fait appel à deux orfèvres, le guitariste dakarois Hervé Samb (qui laisse ici le manche à l’excellent Joseph Compagnon) pour se consacrer uniquement à la direction musicale de l’ensemble, et l’historien de la musique afro-américaine Sebastian Danchin (déjà à l’œuvre sur les productions de Jean-jacques Milteau, Mighty Mo Rogers, Little Milton, Toni Green…) pour prendre les manettes de la réalisation. Si leurs échanges fructueux ont mis à jour une parfaite lecture du fameux Chicago Blues dont est issu Boney Fields (désormais parisien), la texture de son septième album fait scintiller l’esprit des grandes formations d’une époque où les cuivres venaient renforcer majestueusement les solos de guitare et autres prouesses vocales des artisans du blues, instillant un groove trépidant qui prend la tonalité du funk.

Dès l’intro avec le titre éponyme, on a ainsi envie de danser et chanter sur ce R&B énergique que les cuivres font swinguer avec aux cotés de la trompette du leader les fidèles Nadège Dumas au sax ténor et Pierre Chabrele au trombone, et en spécial guest Macéo Lefournis en sax supplémentaire pour quelques solos.Comme sur le très groovy Back in a Day, touchante mélodie où l’enfant du ghetto de Chicago rend hommage à la vaillance courageuse de sa mère. L’alternance habituelle entre titres enflammés et ballades est respectée avec le slow languide de Crazy’ bout You de Bobby Rush où le groove plus soul de cette ballade est porté par le tempo imposé par Icheme Zouggart (aka Zou) bassiste qui co-signe par ailleurs la plupart des compos avec Boney. C’est encore elle qui drive celui de The Change has yet to Come composé par Sebastian Dachin et qui lorgne clairement vers Otis Redding, avant l’une des meilleures pépites du disque, ce What is wrong with you qui d’emblée groove d’enfer avec sa rythmique funk syncopée tendance Temptations. Aux côtés du bassiste, Yoann Julliard et Bruno Pimienta se partagent les baguettes sur ce titre où se marient orgue en fond (tenu par le claviériste Pity Cabrera), attaques de la section cuivres et solo de guitare incisif. Une six cordes qui dialogue avec les soufflants pour le swinguant Still Together, boogie classique dans l’esprit des grands orchestres où la trompette du chef prend la main pour un solo.

Après la parenthèse langoureuse de Something’s holding me, slow bluesy d’ambiance seventies, autre pépite avec la reprise du Cross my Heart de James Cotton qui reste aussi par le Clavinet dans l’ambiance de cette époque et développe via la guitare un groove R&B funky du meilleur effet, toujours avec une rythmique très carrée et des cuivres au cordeau non sans rappeler les JB Horns et Macéo Parker. Les choeurs assurés par Nadège Dumas et Michaël Robinson en guest s’inscrivent dans cette veine sur le très southern soul Control of You, avant The Thrill is gone une ultime ballade bluesy et salace reprise à Roy Hawkins où Boney est très investi tant par la puissance de sa voix médium que par sa trompette.

Enfin dernière pépite en clôture, l’irrésistible I know yes I know développe la rythmique sans doute la plus funky de cet opus, pour un final festif et endiablé qui donne bigrement envie de danser . Quoi de plus positif ?

GRANT HAUA «Mana blues» (Rock & Hall / Dixiefrog)

Pas de répit pour le chanteur et guitariste maori qui, depuis «Awa Blues» en 2021,enchaîne les albums sur le label français qui nous l’a révélé. Si le dernier en date («Ora Blues at the Chapel», octobre 2022) compilait des titres passés servis en conditions live, «Mana Blues» publié à l’automne dernier offre dix compos nouvelles, sous une pochette où le barbu tatoué et aux cheveux longs tire la langue avec des yeux exorbités. Rien d’autre en cette fin d’année de Coupe du Monde de rugby que le fameux haka des All Blacks, pour ce blues man qui outre la musique, voue une passion à ce sport national. Image très virile comme peuvent l’être les standards habituels de sa musique, a fortiori ici où il a souhaité donner une forme encore plus électrifiée qu’à l’accoutumée. C’est dire….

Pas de répit pour le chanteur et guitariste maori qui, depuis «Awa Blues» en 2021,enchaîne les albums sur le label français qui nous l’a révélé. Si le dernier en date («Ora Blues at the Chapel», octobre 2022) compilait des titres passés servis en conditions live, «Mana Blues» publié à l’automne dernier offre dix compos nouvelles, sous une pochette où le barbu tatoué et aux cheveux longs tire la langue avec des yeux exorbités. Rien d’autre en cette fin d’année de Coupe du Monde de rugby que le fameux haka des All Blacks, pour ce blues man qui outre la musique, voue une passion à ce sport national. Image très virile comme peuvent l’être les standards habituels de sa musique, a fortiori ici où il a souhaité donner une forme encore plus électrifiée qu’à l’accoutumée. C’est dire….

Car s’il a composé jusqu’ici à la guitare acoustique, Grant Haua reste solidement influencé par une période que sa génération (X) considère – à juste titre- comme la meilleure dans l’histoire du rock. En musicien affranchi, il prend même comme un compliment ceux qui le trouveraient trop old-school, assumant son ADN de compositeur en ajoutant la nouveauté d’être auteur pour deux titres où il souhaitait évoquer la guerre. Le premier (et imprononçable) Pukehinahina en ouverture se voulait rageux, il l’est assurément avec la contribution en feat. du discret mais mondialement connu duo landais The Inspector Cluzo, avec Laurent Lacrouts à la guitare et Mathieu Jourdain à la batterie, deux multi-instrumentistes de rock-blues autonomes et agronomes, forts de neuf albums en quinze ans de concerts planétaires.

Autant dire que ça envoie sec d’entrée de jeu, entre la puissance des guitares et celle de la voix, Grant tenant ici la basse, appuyé par les claviers de son fidèle mentor Tim Julian. Comme souvent chez le New-Zelandais, Billie Holiday qui suit a tout du tube pop-heavy rock FM avec un refrain qui sonne fin seventies. La voix du chanteur prend des accents presque soul sur le blues toujours très pop-rock de Blame it on a Monday, puissante avant de s’adoucir pour Jealousy, sur le tempo de ballade amené par le piano, avec de belles sonorités croisées de la basse avec une guitare qui lâchera un chorus feutré et aérien.

Après un Good Stuff classique et très anodin, Embers est sa seconde chanson écrite sur le thème de la guerre, un texte qui parle des victimes et inspiré par sa visite du Mémorial de Caen qui l’a bouleversé. Plus personnel que Time of Dying qui, lourd et gras avec des riffs appuyés, a un air de déjà entendu. C’est un peu ce qu’on pourrait reprocher à l’artiste au fil de ses albums, comme encore sur Aches puis To be Loved en clôture, avec entre les deux par trop basiques un Bad Mofo bien plus groovy.

CAT SQUIRREL feat. Mike Vernon «Blues What Am» (Rock & Hall / Dixiefrog)

On a peu l’habitude de parler de groupe anglo-espagnol, qui plus est en matière de blues. C’est pourtant le cas de Cat Squirrel, combo tout récent (2022) mais qui n’a rien d’un jeune arrivant sur le créneau puisqu’à l’origine de ce quintet de pistoleros ibériques se cache une pure légende incontournable du blues anglais en la personne de Mike Vernon, quatre- vingts ans au compteur!

On a peu l’habitude de parler de groupe anglo-espagnol, qui plus est en matière de blues. C’est pourtant le cas de Cat Squirrel, combo tout récent (2022) mais qui n’a rien d’un jeune arrivant sur le créneau puisqu’à l’origine de ce quintet de pistoleros ibériques se cache une pure légende incontournable du blues anglais en la personne de Mike Vernon, quatre- vingts ans au compteur!

Pour mémoire, le créateur du mythique label Blue Horizon dans les années soixante fut notamment le découvreur et producteur de monuments comme les Bluesbreakers de John Mayall et d’Eric Clapton, les débuts de Fleetwood Mac avec Peter Green, Elmore James, et un certain David Bowie à ses tout débuts, entre autres légendes… Père de ce qu’on a appelé le British Blues Boom, mouvement qui a marqué l’histoire du rock britannique dans les années 60-70, Vernon dont les idoles vont de Muddy Waters à John Lee Hooker est installé depuis une vingtaine d’année en Espagne où il s’est entouré de quatre pointures du cru pour perpétuer cet esprit particulier. Avec son gang d’experts composé du guitariste Kid Carlos, de l’harmoniciste Mingo Balanguer, d’Oriol Fontanals à la basse et Pascual Monge à la batterie, le chanteur qui n’a rien perdu de sa puissance revisite la musique du Delta du Mississippi, entre swamp, boogie, shuffle et swing. Rien de nouveau dans ce copieux album de quatorze titres dont quatre reprises, mais du classique sans fioriture naturellement efficace.

Dès l’intro avec I feel so Good repris à Big Billy Broonzy, ça swingue avec ce boogie-woogie où les micros restituent le son d’époque tant pour la voix que pour la guitare éminemment vintage. Une belle guitare qui porte le blues-rock de What might be your Name au son très anglo-saxon, avec des tourneries accrocheuses façon Peter Green et un harmonica qui donne la touche râpeuse comme venue du Sud US. Le titre éponyme emprunté à Dr Ross fait montre d’une même belle énergie avec sa rythmique très saccadée, mêlant guitare slide et solo d’harmo en fond, avec un chant qui me rappellerait presque celui de Matt Johnson, leader de The The qui a marqué les 90’s.

Mais c’est bien la période précédente (50-60) qui prédomine très largement dans cet opus, comme Sugaree Sugaree qui fait un clin d’œil à Chuck Berry, Out on a Limb un boogie aux résonances d’Elvis où l’harmonica cuivré est mis en avant, ou sur All she wants is me avec son tempo chaloupé et sa guitare bien fifties.

Après les reprises basiques de Little Walter (Tell me Mama) d’Arbee Shidam (What the blues will do) et de Jimmy Red (You got me dizzy), on a une nette préférence pour les deux derniers titres, d’abord One Minute au groove lourd avec un son de guitare assez dirty quelque part entre Clapton et Hendrix et où, entre harmonica et orgue, on apprécie encore la prégnance de la voix qui a toujours ce grain particulier de la pop-rock anglaise d’hier, puis en final Let the boogie rip dans l’esprit d’un John Lee Hooker, et qui développe sur près de sept minutes un chant incantatoire aux relents psyché qui a quelque chose d’un Jim Morrison (Doors) entre charme envoûtant et urgence rageuse.